- 时间:2020-09-24

- 点击:2310

- 来源:甘肃日报

到世界找“敦煌”

——敦煌流散海外文物复制展在兰州市博物馆展出

敦煌莫高窟

孔瑛

9月1日,在兰州市博物馆展出的《到世界找敦煌——敦煌流散海外文物复制展》吸引不少艺术爱好者和敦煌学者纷至沓来,一睹梦寐以求流落海外的莫高窟藏经洞文物真容。展览由酒泉市博物馆策划,曾荣获第三届丝绸之路(敦煌)国际文化博览会“最佳设计奖”,并被列为第四届敦煌文博会重要展览之一。此次在兰州市博物馆精彩亮相前已相继在瓜州文化产业园、陇西县博物馆、天水麦积区博物馆、武山县博物馆等多地博物馆展出。此次展览展期为两个月。

《到世界找敦煌——敦煌流散海外文物复制展》主要展出的文物为流散于英国不列颠博物馆、法国吉美博物馆、法国国家图书馆等海外收藏机构珍藏莫高窟藏经洞内的文物复制品,展品均是按文物原比例复制,主要内容为敦煌藏经洞流失的南北朝、隋唐、五代、北宋等历代绢画、纸画、麻布画和经卷等各类文物130余幅。展品除纸、绢、麻布等材质未做还原处理外,其尺寸、色彩、完残程度均是按文物原件高清采撷真实现状呈现在观众面前。一件件质感厚重、色彩沉稳的艺术品,从宗教内容阐释,最终却回归于艺术殿堂,描绘出真、善、美兼备的理想美好之境。

展览用复制展的形式让百年前流散于海外的国宝回归故土大放异彩,旨在给更多国人提供了解敦煌、了解莫高窟、了解藏经洞之辉煌艺术成就的机会。当人们驻足悉心观赏展厅中的一幅幅法相庄严的佛教故事画、佛像画、经变画等艺术作品时,不禁啧啧赞叹!

展览中呈现的每一件都属稀世之珍、无价之宝。那么,这些珍贵的文物为何流落他国?在中国历史上,敦煌曾经在很长一段时间里是丝绸之路上繁荣的国际都会之一。从汉朝始,经历魏晋南北朝,再到隋唐五代。丝绸之路的千年繁盛带给敦煌无限辉煌,莫高窟便是其文化产物。然而自元代末年至明朝,中原王朝逐渐失去了对西域的控制,丝绸之路秉承的贸易、文化也随之衰落萧条,敦煌从此被湮没在历史的长河中,逐渐被人们遗忘。

敦煌莫高窟始建于十六国的前秦时期,历经十六国、北朝、隋、唐、五代、西夏、元等,才形成今天我们看到的巨大规模。现存有735个洞窟,其中包括45000平方米壁画和2000多身彩塑,以及闻名遐迩的藏经洞(敦煌研究院编号第17窟)。藏经洞于唐宣宗大中五年(851年)开凿,原为时任河西都僧统洪辩的影窟。宋真宗景德三年(1006年)因于阗国覆灭,当地寺院将数万件时间跨度从公元4世纪至11世纪的佛教经卷、佛像、绢画等文物封藏于此洞窟中,后人称之为“藏经洞”。因知情者渐离人世,洞中宝藏也随之与世隔绝。

时光追溯到清光绪二十六年(1900年),住在敦煌莫高窟的道士王圆箓在清理积沙时无意中在16窟甬道发现了藏经洞,6万余件文献、绢画、纸画、法器等珍贵文物重见天日,其所涉领域之多、学科之博、信息量之大,令人叹为观止。敦煌莫高窟藏经洞的发现被誉为上世纪初中国学术界的四大发现之一。可惜,敦煌藏经洞的意外发现,也是一把双刃剑。1900年藏经洞被发现后,这些珍贵文物的灾难也随之降临。

王道士将数量可观的洞内藏品献上并呈报朝廷,却没有引起朝廷重视,更谈不上采取应有的保护措施。时任官员不仅将藏品据为己有,还作为私相馈赠的礼物,任其流落民间。藏经洞发现宝物的消息不胫而走,引得英、美、法、俄等西方列强学者闻风而至,他们在了解、意识到敦煌莫高窟藏经洞文物的重要价值后,纷纷前往搜刮掠夺。

据相关文献记载:1907年5月,英籍匈牙利人斯坦因以200两银子从王道士处骗购敦煌藏经洞出土遗书24箱(计万余卷),同时还有经卷、文书、刺绣、绢画、麻布画、木版雕刻印刷的金刚经等艺术杰作5箱。1908年2月,接踵而来的法国汉学家伯希和又用500两银子骗购,对藏经洞中所有的遗书通检一遍,他挑选洞内波罗蜜文、回鹘文之全部、藏文之大部,佛典以外的汉文文书之全部,佛典中有纪年者,重要者之全部精华。把斯坦因依靠翻译而忽略的更珍贵的经卷和语言学、考古学上极有价值的6000多卷写本和许多绢画、木雕、彩塑等,装了10辆大车运往巴黎。1905年和1914年俄国人奥勃鲁切夫和奥登堡从敦煌先后窃走12000余件敦煌藏经洞遗书。1911年10月,日本大谷探险队也闻讯来到敦煌,桔瑞超和野村荣三郎从王道士手中骗到500多卷经卷和2尊精美的塑像……

就这样,由于当时清政府腐败无能,加之西方盗宝者乘虚而入的猖獗劫掠,使藏经洞内涉及政治、经济、文化、军事、医学、科学宗教、教育、文字、书法、美术等包罗万象的珍贵文物最终飘零海外,才有今天世界12个国家、44家博物馆中分别珍藏有藏经洞的数万件遗珍,至今难以聚首,更有甚者遗失殆尽,难觅踪迹,造成无可挽回的损失。这既是藏经洞的悲哀,也是当时积弱的中华民族的悲哀,无法回归已然成为中华民族的举国之殇。

“敦煌流散海外文物复制展”让珍藏在其他国家的敦煌藏经洞文物以复制的方式回归故里,让曾经的“唯一”,变成一种无处不在的中华文化。在这里,我们精心遴选了展览中数件文物,穿越时间隧道,追溯历史,一同与古人对话,倾听它们的诉说,欣赏它们的艺术,揣摩它们的思想,深度解读国际显学“敦煌学”,从中汲取中华民族优秀的文化,传承国粹精神,弘扬文化自信。

《灵鹫山释迦说法图》

唐代,8世纪,绣品,长方形,高241厘米,宽159厘米,大英博物馆藏

《灵鹫山释迦说法图》

《灵鹫山释迦说法图》是中国古代刺绣中尺幅最大的一幅。整幅作品气势恢宏,着重刻画五尊佛,画面中心为释迦牟尼立像,佛陀立于青色华盖遮蔽的莲花宝座上,扁桃形的身光环绕着身体与头光等高。曼陀罗的背后有一座岩山(即《法华经》中所说的灵鹫山)。释迦牟尼身披红色袈裟,偏袒右肩,右手臂自然下垂,左手轻执衣襟,赤脚立于莲座之上,莲座两侧各有一白色狮子,华盖两侧各有一飞天。释迦牟尼两侧侍有两大弟子和菩萨,均为赤脚立于莲座之上,菩萨像基本保留,但迦叶阿难除残存头部之外,身体其余部分均已缺失。绣品的右下方跪着四个男供养人,其中一人为和尚装扮,另外三人则均头戴黑色襆头,身穿蓝色圆领袍,身后是一个站立的男性侍者;左下方则跪有四个女供养人,头梳发髻,身穿窄绣襦,外罩半臂,身系各色长裙,有的披有披帛,一妇女身旁还跪有一小童,她们身后站立着一个身穿袍服的侍女。供养人身旁的题记上绣有字迹,但已凐灭不可辨认。

整幅刺绣作品色彩丰富,技艺精湛,是敦煌藏经洞出土的比较精美的作品之一。从刺绣做工来看,我们会发现绣样先直接描绘在绢底上,然后照样刺绣的。主线基本上是用深藏青色丝线割绣。但有一部分如裸露的山石、侍立右侧的菩萨的袈裟等,则用褐色取代了藏青色。然后用柔软的单股绢丝认真填平用线圈起来。绣品中不仅运用直线针,更多则采用织锦似的针法,且在填埋各部分时,通过变换针脚的长短或所用丝线的种类来产生色彩的微妙变化。这幅作品用刺绣表现出空间感和质量感,应为初唐时期绣制。

《药师净土变相图》

英国不列颠博物馆藏

《药师净土变相图》

与西方净土阿弥陀相应的是药师如来的东方净土,药师信仰曾在敦煌地区极为流行。本图可能是存世敦煌绢画中最大的一幅,在构图方面可与敦煌石窟壁画中最复杂的净土图相媲美,是敦煌绘画中十分罕见的超大型绢画。

《观音菩萨像》

唐代中期,9世纪,绢本设色,高101.6厘米,宽58.5厘米,英国不列颠博物馆藏

此像虽然褪色严重,残缺不全,却是敦煌绢画中极为精美的佳作。观音菩萨面朝前方,腰肢微扭,左肩前倾。面部轮廓清晰雅致,大耳垂肩,双目微敛,神态慈悲安详。右手持柳枝,左手提净瓶,弯曲的长茎从瓶口伸出,莲茎与观音的站姿相呼应,摇曳向上在左肩上方开出一朵含苞红莲。画面右下方跪有持莲花女供养人像二身,她们衣着发型简朴。其边缘和画面下部缺损严重,上部和两侧保存较完整,左上角长方形榜题呈空白。整幅画面造型柔美繁复、勾勒紧劲严谨,衣带翻转飘舞,线条行云流水,疏密有致,加之斑斓的色彩,令画面熠熠生辉。

《丝绸残片》

英国不列颠博物馆藏

丝绸之路得名于丝绸,敦煌作为丝绸之路的重要集散地,在藏经洞发现了大批纺织品文物。作为文明的载体、中华民族必备的生活用品以及奢侈品,无论是工艺、图案还是文字,它们都蕴含着太多信息有待解读。这些丝绸残片虽已残缺、褪色、糟朽,但历经千年,是今天信息采集、分析其材质、工艺、编织技法、图案、染料等不可多得的藏品,极富研究价值。

《马、骆驼图》

法国国家图书馆藏

画中描绘的是一匹马和一头双峰驼,马前有一位牵引的人,驼后画面断开,右端后续残画可见又一牵马之人(人与马均不完整)。

马作为一种交通工具,在古代人们的生活、生产中具有非常重要的作用,它是人类最亲密、最忠实的朋友,其精神和神韵对人类社会发展有着极为重要的推动作用。

骆驼在丝绸之路上是沙漠戈壁中负载驮运重要的交通工具,被称为“沙漠之舟”,故其艺术形象出现在藏经洞绘画或敦煌壁画中,俨然成为古代中西经济、文化交流的象征符号。

本幅作品画面构图形式类似北宋著名画家李公麟的《五马图》,只是方向相反,此画面以极其简练淳朴的线条,高度凝练的线条勾勒出生动逼真的马与骆驼之形象,赋色简洁明快,无一丝拖泥带水,虽着笔不多,但造型准确,动感十足,跃然纸上,妙趣横生。

《狮子图》

唐代,9世纪末,纸本,墨线勾勒,高29.8厘米,宽42.8厘米,大英博物馆藏

中国本无狮子,原产地是非洲和南美洲,约在汉武帝时才经西域传入。狮子作为进献的礼物,是敦煌壁画中最早出现的动物形象之一。由于它的勇猛威仪备受佛教推崇,故在造像和壁画中曾出现大量的狮子元素。除此,狮子形象还被吸纳成为陵墓装饰和传统建筑的基本元素。这幅纸本画,造型准确、健壮饱满,昂首阔步、气宇轩昂,线条遒劲、中锋用笔,弹性十足,显示出画家娴熟的造型功底,长短弧线勾勒卷毛,寥寥数笔,却灵动活泼、洒脱不羁,为不可多得之线描精品。

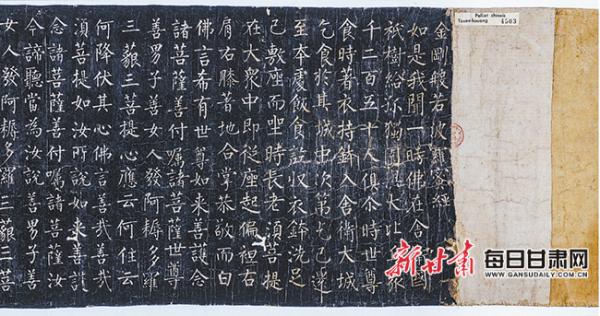

《柳公权书金刚经》

唐拓孤本,墨绘纸本,纵28.5厘米,横1166.6厘米,法国国家图书馆藏

局部图

《柳公权书金刚经》刻于唐长庆四年(824年)四月,系柳公权47岁时所作,全称《金刚般若波罗蜜多经》,为右街僧录准公书,原石早佚。1908年在敦煌石窟发现唐拓孤本,一字未损,极为珍稀,故为敦煌文献中的稀世珍宝。柳公权因书写此经而深得穆宗赏识,得以升官晋爵。在唐代书法中当以颜正卿、柳公权为其代表。颜书丰腴,柳体瘦劲,变内蕴为外拓,追求一种笔到力到,清癯精劲的艺术情调。

此拓本书体用笔灵巧劲健,虽有与“颜书”同法之处,但更多融入魏晋及初唐楷意,并掺之以北碑的骨力洞达,故初观此碑似觉平常,颇有剑拔弩张之势,然细察之则一招一式颇富变化,方劲整饬中寓清灵通秀之气,其一点二画,一如刀斫般齐整,干脆利落,节奏明快,极富动感。

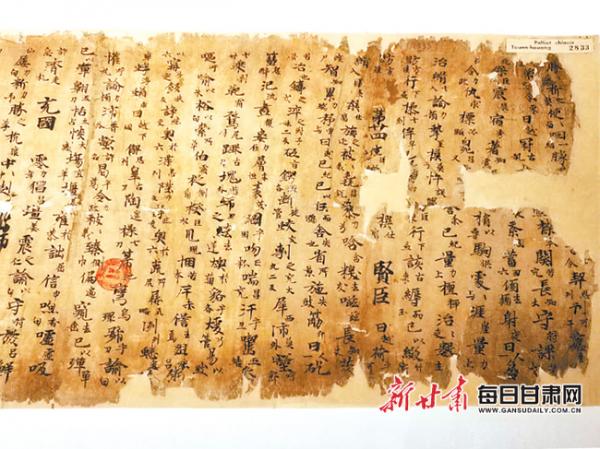

《文选音》

残卷,法国国家图书馆藏

局部图

《文选》是我国现存最早的一部汉族文学总集,是由梁代萧统选编文学作品而成,并非专人著作。它选录的作品上启秦汉,下至南朝的梁代,其内容分类之细,选材之广,质量之优,使它成为众多学者研究关注的焦点。

此书问世以来就在文人中产生了极大的影响。特别是隋唐以后,实行科举制度,尤重以诗赋为主要内容的进士科,蔚然形成“《文选》学”,成为考生学习诗文的主要范本,尤其在唐朝盛极一时,随着《文选》在文人中的广泛传习,对它的注释也就应运而生。遗憾的是,《文选音》残卷首尾不全,无法得知其作者,学者们对此说法不一,但对该残卷为唐代写本似乎并无多大异议,因此,我们亦可将《文选音》视为唐写本的语音材料。

藏经洞发现的《文选音》有两个残卷,经过辨认,其内容同属一个写卷,只是内容不能衔接,字体、抄例相似,故合而为《文选音》。它虽是残卷,但可一窥当时具体语音面貌,且不只是语音,这些手抄本还具有独特的字形,里面有许多异体字,与传世的各种版本并不同,也值得琢磨。总之,它对于音韵学、训诂学、文字学、校勘学等领域的研究都大有裨益。

《孔子备问书》

唐代 法国国家图书馆藏

(本文文物图片由酒泉市博物馆提供)

《孔子备问书》属通俗类蒙书之一,此蒙书历代史志典籍中无记载,后世亦无传,今仅见于敦煌遗书中,尤显弥足珍贵。这部蒙书在思想上融儒、释、道三教混同民间信仰杂糅的色彩,既表现出与唐代官学教育的一致性,又极具敦煌地域特色。

《孔子备问书》现存四个写卷,三个抄本,从避讳推测,应抄于唐太宗时期,从文书内容来看,大致成书于太宗时期或更早些。四个写卷皆为卷子本,四卷不同程度略有残损。全篇采用一问一答的形式,在行款的排列上,皆采用每行大字体为“问”,双行小字体为“答”的形式。主要就天文、地理、时序、历史、官职、礼仪、人情等常识进行启蒙教育,充分体现了人们对这些问题认识的深度和广度,反映了当时敦煌一带的社会生活与普通民众思想的真实面貌,成书具有思想多样化、知识地域化、通俗化等特点,既反映蒙书教育思想中对儒家传统文化的认同,又折射出敦煌文化与中原文化属一脉相承,实属历史上不可多得的敦煌原生态训蒙文献。