- 时间:2026-01-06

- 来源:平凉发布

平凉今冬的第二场雪,下得毫无保留。它铺天盖地,轰轰烈烈,从旧岁一直下到了新年,覆盖了两个年份的边界。雪霁云开,崆峒山便显出了它的真容,一位卸去所有华饰的美人,眉如墨黛,眸若星辰,披一身白色大氅,静默地伫立在无垠的光阴里。这时你才懂得,浓烈惊艳是一种美,而这般洗净铅华的淡妆素裹,是另一种绝色,直抵人心。

这场大雪,像一张无声的请柬,一封来自时光深处的信。脚步踩在厚厚的雪上,“咯吱”一声,仿佛叩响了某扇年深日久的大门,引着人去赴一场场散落在历史长河中的雪宴。

这雪,定然曾飘落在黄帝的素车玄端之上。上古的雪,浑茫、原始,带着开天辟地时的鸿蒙之气。轩辕黄帝“东至于海,西至于崆峒”,在这样的弥天风雪中,跋涉而至,向广成子探寻至道之精。那时的雪,覆盖着未有名字的草木与川泽,簌簌落声,应和着“窈窈冥冥,昏昏默默”的玄理问答。雪落无声,而文明智慧的第一次觉醒,或许就在这天地纯白、万籁俱寂的笼罩中悄然萌发。从此,那至真至纯的道,便如这山中雪水融化后的涓滴,开始了它漫长的流淌,流入泾渭,辨出清浊;汇进黄河,滋养中原。

这雪,定然曾落满李白的青衫,亲吻过他鞍马的行囊与匣中的长剑。“世传崆峒勇,气激金风壮。”这意气飞扬的诗句,或许便诞生于这样一个雪后初晴的清晨。他孤身策马而来,漫天琼瑶为他让路。人世的坎坷、行路的霜尘,似乎都被这无边的白轻轻拭去。他拔出长剑,以雪拭刃,长笑一声,将满怀的块垒与逸兴,尽付与这包容一切的莽莽洁白。而后策马远去,身后,那口吞吐过盛唐气象的浩然之气,与这座披雪的青山一样,永远遗世独立。

这雪,也定然浸透过谭嗣同的衣襟。清光绪年间的雪,已含着铁锈与硝烟的气息。彼时年轻的谭嗣同“策马啸西风”,踏雪入山,马蹄在万籁俱寂中发出沉闷的声响。崆峒的雪,落在他的肩头,落在他的眉宇,却未冷却他心中的热血。他独立崖畔,看千山缟素,万物萧条,那景象或许正如他眼中“四海秋气”的故国。但在这极致的静与白之下,他感受到的不是死寂,而是沉默、灼热、永恒不息的力量。

雪,是亘古的,它年年来赴约。它不言语,只是静静地落,落在秦代的石阶、宋代的瓦当、清代的碑碣上,也落在今人的肩头。将一切辉煌与寂寥、喧嚣与沉思,都抚平成一片温柔的、浩瀚的洁白。在这洁白之下,山岩沉默,松风如诉。

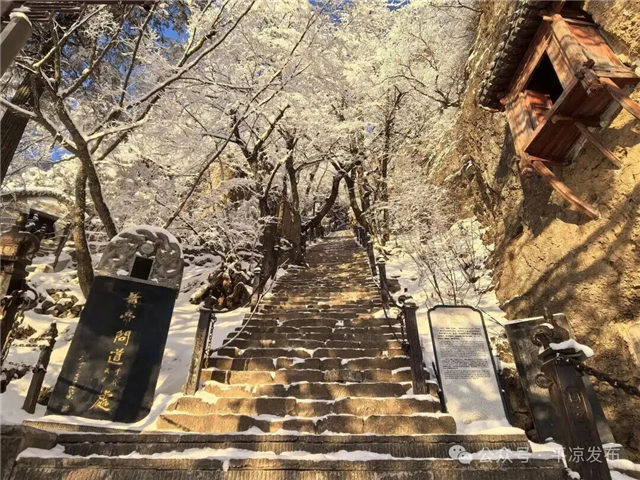

驻足远眺,雪后的崆峒山,是一幅徐徐展开的淡墨长卷。雪以最温柔的笔触,抹去了所有琐碎的细节,只勾勒出最磅礴的轮廓。那些曾显得锐利、充满力量感的楼阁的线条,此刻全被柔化,化作一道道舒缓的弧线,在湛蓝如洗的天空下静静起伏。视线收近,最惊人的造化在于那些树木。所有落尽叶子的乔木与苍劲的古松,它们的千枝万桠,都被琼玉包裹、雕琢,在湛蓝的天幕下舒展成一片晶莹。阳光漫洒,恍如星辰坠落枝头,又似春神提前遣来了万千梨花。“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”,这是何等贴切而壮阔的写意。

朝天门,是这幅静穆画卷的眉心一点朱砂。白雪温柔地覆在层叠的黛瓦与飞檐上,唯恐压碎了千年的时光。朱红的廊柱与雕窗,在无边素白中晕开一抹温暖的底色,沉稳地立着,仿佛在守护一个梦。门洞深邃,竟成了连接尘世与仙境、喧嚣与清静的结界,望去,似能通往天上的琼楼玉宇。

走上台阶,最触动心魄的,莫过于一抬头,与那飞檐上守望的脊兽相遇。平日里,它们是威严的,高踞于尘世之上。此刻,大雪为它们加冕。那只领头的嘲风,龙首高昂,本是“好险、擅望”的精灵,此刻它的鳞甲、鬃毛,覆了白雪,成了一尊最完美的雪雕。阳光从一侧打来,脊背与头顶,便泛起一层茸茸的金光,耀眼而神圣。

雪中的八台九宫十二院更显沉静与沧桑。整座山屏息着,唯有清冽的空气,携着松针与冰雪的冷香,徐徐拂过。尘世的纷扰在此戛然而止,只剩下一颗心,随着那雪光,一同明净。有游人站在观景台边拍照,呵出的白气在空中短暂停留,又散开。说话声也轻,怕惊动了这份安静。其实没什么可惊动的,雪带走了所有杂音,只留下脚步压碎雪粒的脆响,和偶尔传来的滴水声。

在此,雪不是寒冷的遮蔽,而是一场巨大的涤荡,它将万物还原至最本真的状态,让人直观地体悟“致虚极,守静笃”的意境。

此刻的崆峒山,便是一部“无字道藏”。它不言,却以一片混沌般的洁白,讲述着“道法自然”的至理。

这便是雪赠予崆峒,也赠予每一个踏雪来访者的真意。雪落崆峒,天地同素。一切绚烂的色彩,一切显赫的功名,一切有为的印记,终将在这场大雪中淡去,归于一片混沌初始般的洁白。然而,那无形的“道”,那自然运行的韵律,却在这极致的简净中,愈发清晰,亘古长存。(文/柳娜 图/徐振华)